Projet associé

Projet associé

On ti kozé évè Magalie Mobetie

L'entretien qui suit a été réalisé le vendredi 7 novembre 2025 avec l'artiste Magalie Mobetie. Cet échange visait à approfondir les thèmes abordés dans ses projets, notamment son installation Anba tè, adan kò. Préalablement à cette retranscription, l'artiste et moi-même avions échangé sur nos parcours respectifs. J'avais notamment présenté mon sujet d'article, axé sur l'utilisation des nouvelles technologies et du design graphique par les créateurs caribéens, et sur la façon dont l’ère numérique permet de valoriser les cultures et de transformer les récits. Les propos retranscrits ci-dessous reprennent l'entretien à partir de la première question de fond posée à l'artiste.

Tout d’abord, j'aimerais en savoir plus sur votre parcours.

Je voulais faire de la 3D à l’origine, c'était vraiment ma passion. Je voulais travailler soit chez Disney, Pixar, ou encore dans des studios de jeu vidéo comme Ubisoft, etc. Je suis venue faire mes études à Mulhouse dans un DUT « Métiers du Multimédia et de l’Internet » (MMI). Il y avait un cours qui était davantage axé sur le numérique et ses esthétiques. En fait, je n’avais jamais été mise au contact de l'art à proprement parler.

Là, j’ai été prise de passion en découvrant qu’il y avait aussi des artistes qui utilisaient tous les outils que j’aime pour produire de l’art, pour parler de sujets et créer des choses. À partir de là, mon parcours a un peu bifurqué. J’ai intégré un Master « Scènes et images numériques » à Valenciennes. C'était à la fois de la théorie de l’art et de la création technique, et j’aimais beaucoup cet équilibre.

C’est là que j’ai découvert le Fresnoy. J’ai pu y voir de vrais profils d’artistes, pas seulement ceux que l'on étudiait en cours de culture des arts, mais des artistes qui parlaient de sujets qui les passionnent, sous des formes intéressantes qui m'ont beaucoup touchée. J’ai donc souhaité intégrer le Fresnoy. Mais j'étais jeune et quand je voyais les profils, c’étaient des personnes accomplies, en moyenne trentenaires. Ils avaient tous fait une école des Beaux-Arts, et surtout, il n’y avait aucune personne de la Caraïbe. J’avais beaucoup de mal à me projeter et à me dire que je pouvais aussi y avoir ma place.

Au final, j’ai quand même fini par postuler avec un projet, mon tout premier, qui s’appelle 0,005 identité. Ce sont des bouteilles que l’on peut ouvrir et fermer. Et à chaque fois que l’on ouvre une bouteille, on a le message d’un jeune originaire soit de la Caraïbe, soit de la Réunion, qui répond à la question : « Qu'est-ce que cela signifie pour lui d'être Français d'Outre-mer ? »

Et quel était votre état d'esprit à cette période, étant donné que le questionnement identitaire est si central à votre démarche ?

Pour contextualiser, je me suis moi-même beaucoup posé la question, car je ne suis pas née en Guadeloupe et n'y ai pas forcément grandi. Partout où j'allais, on me renvoyait toujours à un « ailleurs ». Je n’avais pas d’appartenance propre, car aucun groupe ne souhaitait m’accepter. Si j’avais eu plus d’informations sur notre histoire, j’aurais pu comprendre pourquoi j’avais, je n’ai pas d’autre expression que... « le cul entre deux chaises » (rires).

Et pour faire le lien avec ce projet, j’étais allée en Guadeloupe pour faire des vidéos de la plage des Raisins Clairs, en Grande-Terre. Cette plage est connue et plutôt touristique, nous le savons. Elle est belle, mais il s’avère que c’est aussi le lieu d’un cimetière colonial. Il y a un panneau qui explique que cette plage est un cimetière colonial, et pourtant on s’en sert pour faire des « cartes postales. » C'est là que je fais un petit clin d’œil à votre sujet d'article : on n’en parle pas forcément. J’y voyais quelque chose d’important pour en faire un projet. C’est avec cela finalement que j’ai postulé au Fresnoy, et j’ai été prise.

Comment est né le projet Anba tè, adan kò ?

Oui, ce projet m’a pris deux ans de travail, et vous en avez vu la description. Depuis, j’ai continué à créer d’autres projets. Et maintenant, j’enseigne aussi à l’université de Valenciennes où j’apprends aux étudiants à utiliser les nouvelles technologies émergentes (la réalité augmentée, virtuelle, etc.), des outils que vous voyez peut-être aussi en cours.

Mais je veux aussi faire comprendre aux étudiants qu’avec ces outils et leurs propres connaissances, ils sont acteurs de la manière dont on va les utiliser, de leurs usages. En gros, ils ne sont pas obligés de dépendre de ce qu’une industrie pense en termes d’usage pour pouvoir créer des choses.

Merci beaucoup pour toutes ces informations ! Quelles sont les références ou les sources qui inspirent votre travail ?

En général, j’ai toute une bibliographie de recherche. En fait, tout ce que j’ai pu voir et emmagasiner comme savoir et information, je le pioche en fonction du projet. Je suis dans une trame de recherche un peu continue, vous voyez ? Mais je n’ai pas quelque chose en particulier qui m’inspire.

Je lis pas mal de livres sur les plantes du jardin créole, sur la pharmacopée, comment dans la pharmacopée on va utiliser un langage vernaculaire pour parler de ces plantes. C’est tout le côté un peu végétal. À côté de cela, il y a des livres d’auteurs comme Maryse Condé, Patrick Chamoiseau. Et mon travail tourne autour de ce qu’on ne dit pas dans nos familles caribéennes.

Oui, les non-dits étaient le thème central d'Anba tè, adan kò, n'est-ce pas ?

Oui. En gros, toutes les générations vont s'y retrouver. Vous allez avoir le grand-père qui va voir et reconnaître des choses de chez lui. Au final, c’est cette notion d’utiliser les outils d’aujourd’hui et de penser à la manière de les utiliser pour archiver nos histoires, transmettre et surtout créer un dialogue. Celui qui voit mon travail est toujours acteur de l’expérience ou de l’installation.

Est-ce que l'enjeu est aussi d’utiliser plusieurs outils/médiums afin de toucher le plus de personnes ?

Il y a une envie de faire correspondre les outils numériques et les objets matériels. Or, on a tendance à les séparer. Quand on parle d'un artiste numérique aujourd'hui, on pense souvent à des personnes qui travaillent uniquement avec certaines technologies. Alors que, dans mon approche, l'idée était de rapprocher les deux et de les rendre interdépendantes.

Vous voyez, dans le projet, on a un arbre, mais sans la technologie, on ne peut pas voir ce qui se passe autour de cet arbre. Et sans cet arbre, on ne peut pas faire apparaître ce qui se passe, et il manquerait du sens pour bien comprendre l’expérience.

Et oui, cette notion d’acteur que vous avez relevée dans mes créations est très présente. Pour moi, c’est toute une chorégraphie de faire participer le visiteur. Cette notion de visiteur-acteur permet de rendre le plus de visiteurs possible acteurs de la création de leurs propres archives et de leurs propres histoires. Chaque petite histoire est l’essence même de ce que crée la Grande Histoire. Si on ne se rend pas compte que nous avons notre part à jouer dans la construction de ce récit, ce sont d’autres personnes qui le feront à notre place. Nous avons des exemples de réécriture historique, mais ça, vous le savez. C'est un peu comme une forme de responsabilisation, non ?

On ti kozé évè David Gumbs

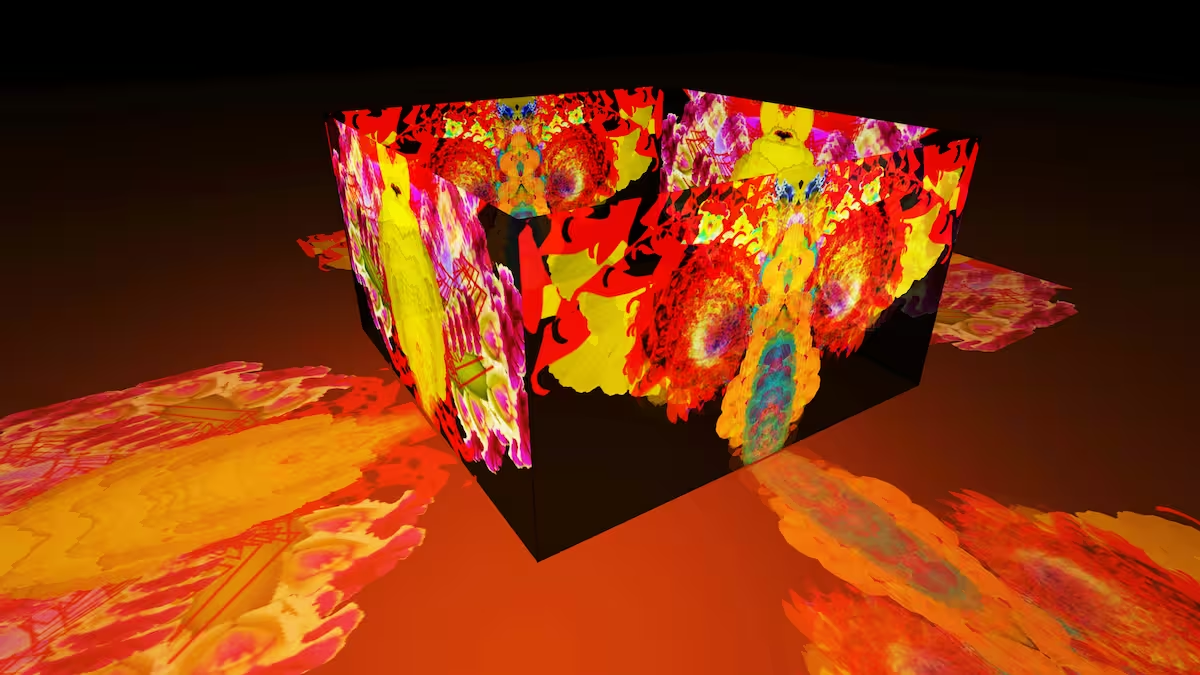

L'entretien qui suit a été réalisé le samedi 15 novembre 2025 avec l'artiste plasticien multimédia David Gumbs. Cet échange visait à approfondir les thèmes abordés dans ses créations, à comprendre ses inspirations et les enjeux que sa profession peut rencontrer notamment en tant qu’artiste multimédia.

Pourriez-vous m'en dire plus sur votre parcours ?

J’ai toujours été un enfant plutôt solitaire, dans mon coin. Mon seul moyen d’expression était de dessiner. J’ai eu la chance, à l'âge de 14 ans, de rencontrer une dame qui s’appelle Nadine Ducrocq et qui était enseignante d’arts plastiques au collège de Marigot à Saint-Martin, car je suis d’origine Saint-Martinoise. Pendant cinq ans, cette enseignante m'a donné des cours privés gratuitement, car ma famille n’avait pas forcément les moyens de les payer. Mais elle a vu en moi quelque chose que d’autres n'avaient pas perçu.

C’est parti de là. Elle me poussait à présenter mon travail pour trouver des financements afin de continuer mes études, etc. Mon déclic est vraiment arrivé à ce niveau-là.

Quelle place tient l'identité caribéenne dans votre travail ? Est-ce une source d'inspiration ou un sujet de réflexion ?

Il a fallu que je parte de Saint-Martin et de la Martinique pour me rendre compte que j’avais peut-être une identité caribéenne. Cette prise de conscience n'était pas innée chez moi, d’autant plus que je redoutais que l’on devine mon origine dans mon travail. À cette époque-là, je trouvais que ça nous desservait que l’on sache que nous venions des Antilles, surtout lorsque la destination principale était la France. Je n’avais aucun succès dans les dossiers et projets que j’envoyais. Bon, j’étais aussi jeune, j’apprenais après les Beaux-Arts, mais je vivais plutôt cette identité comme étant une tâche et quelque chose qui me bloquait pour avoir accès à d’autres milieux…

Mon identité a toujours été la principale source d’inspiration, et c’est en elle que je puise aujourd'hui, toujours dans cette optique de montrer le lien entre certaines pratiques traditionnelles, comme souffler dans une conque à lambi, que j’interprète à ma façon et avec ma sensibilité. Les vibrations, les mouvances caribéennes, les sonorités, surtout anglophones pour ma part, sont celles qui me guident dans mon travail et mes créations.

Et qu'en est-il aujourd’hui ?

Aujourd'hui, j’ai de nouvelles pièces qui tentent de rendre compte de l’environnement et de l’impact qu’il a sur nos créations. Cela peut être la nature, par exemple. Même dans mon travail de dessin automatique, on remarque qu'il y a des formes qui émergent et qui font penser à la végétation tropicale, sous-marine, marine et terrestre.

L'art et le design peuvent-ils aider à se réapproprier notre culture et notre récit ?

Nous, les artistes venant de la Caraïbe, avons la chance d’avoir des écritures multiples. On n'est pas forcément rangés ou catalogués, même si on cherche à le faire à notre place. On essaie de montrer naturellement qu'on n'est pas là où l'on nous attend et de montrer notre force de proposition au-delà de ce que les autres pensent. D’autant plus que les grands continents américain ou européen sont à court de créativité et se tournent vers la diaspora africaine et caribéenne et plus encore, comme source de réinvention de leurs mythes et stéréotypes.

Je pense qu’on a la chance de pouvoir s’exprimer et exprimer notre point de vue, qu'il soit abstrait, figuratif ou autre, sur des sujets personnels mais qui, grâce à nos créations, touchent d’autres personnes. C’est déjà une grande chance d’affirmation identitaire.

Lequel de vos projets illustre le mieux cette idée de réappropriation ?

Je penserais peut-être à Blossoms ou encore à la dernière série, Be the tides of infinite passage…

Blossoms est une installation immersive dans laquelle on souffle dans une conque de lambi. La conque étant si exotique aux yeux d’autrui, elle a toujours été l’objet que les touristes voulaient ramener chez eux, parce que c’est un bel objet avec toute sa symbolique féminine et tropicale. Les touristes ou autres ignorent la dimension culturelle liée à cet objet depuis l’esclavage, et la symbolique de l’utilisation de la conque pour les tombes des esclaves, les sépultures des esclaves, en plus d'être un instrument de musique, etc.

La conque exprime pleinement les rites et croyances caribéens par rapport à nos expériences. Un exemple en est que les messages étaient cachés dans la manière de souffler dans la conque, ce que les maîtres de plantation ignoraient. La conque à lambi servait à annoncer une naissance, mais aussi un décès, un mariage… Le téléphone portable n’existait pas, entre les communes, les villes et d'un morne à l’autre, on avait une manière spécifique de souffler dans la conque afin d'annoncer tel ou tel événement. La conque à lambi et le lambi qu’on mange est un élément qui traverse la Caraïbe. Dans certaines îles, c’est aussi en surpêche. La France régule, même s'il y a toujours de la pêche illégale. Il y a des périodes et des saisons pour la conque à lambi en Martinique et en Guadeloupe. Mais à Trinidad, à la Jamaïque, aux Bahamas, on n'a pas forcément ces réglementations-là. Donc le lambi est pêché toute l’année. Je pense que cela peut être une de mes créations qui va au-delà de cette idée de carte postale que tu évoques dans ton sujet d’article.

Qu'est-ce qui vous a initialement poussé à utiliser l'art numérique comme outil d'expression ?

Le public cherche à voir des événements avec des créations interactives, mais pour cinq euros, dix euros, vingt euros… Il y a un manque de budget considérable pour ce type de création, mais surtout il y a un manque de budget pour l’artiste. Les gens, quand ils acceptent de travailler avec l’artiste, n’ont aucun problème à payer sept fois la somme à une société événementielle qui loue du matériel, mais paient des clopinettes à l'artiste.

C’est aussi dans les autres îles, pas seulement en Martinique et en Guadeloupe, pour avoir discuté avec d’autres artistes. Et c’est peut-être même ailleurs aussi, en France ou au Canada…

La rémunération de l'artiste numérique est très basse. Par contre, le coût technique de la production est super élevé, et en général, ce sont les personnes qui font la production qui gagnent le plus. On pense chez nous que l’artiste fait tout, alors qu’ailleurs, l’artiste va avoir une équipe de 10 personnes qui travaillent avec lui : ceux qui rédigent les projets, ceux qui font la production, l’ingénierie, ceux qui font les suivis de projets. Alors que chez nous, on pense que l’artiste va fournir le matériel, va l’installer etc tout ça pour cinq euros…

C’est vraiment une contrainte lourde, et c’est la raison pour laquelle je fais très peu de projets en Martinique si ce n'est pas pris en charge par une grosse organisation.

Avez-vous rencontré des défis techniques particuliers, notamment avec le matériel ?

Oui. Comme nous sommes sur une île avec l’air marin, le sel, et maintenant avec les invasions de sargasses, le matériel peut s'abîmer plus rapidement. Le fait qu’on ne s'en serve pas autant que les personnes qui sont en France ou ailleurs fait que le matériel a, en effet, tendance à s'abîmer.

L’humidité est un gros problème dans nos régions, parce qu’elle fait fondre le matériel et abîme les composants, et elle peut aussi oxyder ces derniers.

Donc travailler le numérique dans nos régions demande quand même un certain nombre de conditions que je n’ai pas à titre personnel, vu que mon travail ne se vend pas encore comme il devrait se vendre à l’extérieur. L’équipement, tous les trois ans, il faut penser à le réactualiser parce qu’il peut tomber en panne en pleine prestation ou autre. C’est quand même un budget à retenir. Je n’arrive pas à renouveler mon équipement forcément tous les trois ans. J’essaie de voir de quelle manière la plus adéquate je peux préserver ce matériel-là.

Quelle plus-value unique l'interactivité ou l'installation peuvent-elles apporter, par rapport à des médiums plus traditionnels ?

Moi, ce que j’apprécie avec l’interactivité et l’image en mouvement, c’est que ce sont des formes d’art en mouvement qui impliquent la participation parfois du public. Cette implication-là apporte peut-être cette plus-value que certaines œuvres traditionnelles ne pourront pas offrir.

Le fait d’utiliser le son, la création sonore qui participe au travail aussi, apporte un grand plus dans l’immersion et la perception cognitive du travail. En plus de ça, l’œuvre n’est pas figée. Je peux faire une V1 et décider de revenir dessus, de retravailler sur l’œuvre, de continuer à la faire évoluer jusqu'à une V5, V10, tant que je veux, tant que je suis inspiré par cette pièce. Et je trouve ça très intéressant, c'est quelque chose qu’une œuvre traditionnelle n'apporte pas facilement. Donner le rôle d’acteur au public est important pour moi. Que ce soit de manière ludique, une expérience ludique ou beaucoup plus profonde, je pense que ça permet au corps, à nos corps qui ont toujours été instrumentalisés, utilisés comme des outils d’extraction pendant l’esclavage, ça permet au corps de découvrir de nouvelles sensations, de découvrir de nouveaux langages d’expression, et eux-mêmes de se surprendre à jouer le jeu.

Le fait de créer et d'exposer directement dans la Caraïbe vous confronte-t-il à des enjeux (sociaux, politiques, environnementaux) dont vous n'aviez pas conscience en travaillant à distance ?

La plus grande difficulté ici, c’est peut-être le fait de devoir éduquer constamment le public à ces nouvelles formes ou ces formes actuelles de création. Le public connaît la photo, la peinture, la sculpture, mais la vidéo interactive a beaucoup de mal à entrer dans les mœurs.

On est confronté à un état d’esprit qui gagnerait à être plus ouvert à de nouvelles formes de créations. Autant beaucoup d’Antillais voyagent partout dans le monde, mais ne font pas forcément le lien avec les choses qui peuvent être créées ici.

Quelles sont vos références incontournables (livres, expos, artistes ou projets) ?

Les artistes qui m'ont vraiment marqué… en termes de poète, c’est Édouard Glissant. Le concept de Tout-Monde, le concept autour du palétuvier m’a beaucoup marqué quand j’étais étudiant. Le palétuvier étant un arbre avec des racines multiples qui peuvent être, entre guillemets, des racines aériennes qui sont à l’extérieur du sol.

Ce concept-là de palétuvier me parle toujours aujourd’hui par rapport à des notions d’hybridation, de créolité, de créolisation, parce que nous avons tellement d’influences lorsque l’on vit dans le bassin caribéen. Saint-Martin, c’est vraiment la plaque tournante pour toutes les destinations.

Un artiste qui m’a marqué, même s'il n'est pas caribéen, c’est Miguel Chevalier, un des pionniers de l’art vidéo interactif en France, qui est toujours très actif et qui doit être extrêmement riche (rire) vu les projets de grande envergure qu'il développe.

Dans nos régions, il y a Victor Anicet, Ernest Breleur, Ebony Patterson. Enfin bref, il y en a plein, certains que j’ai rencontrés dernièrement, aux Bahamas aussi, comme Jason Bennett et Hervé Beuze ; j’aime beaucoup son travail de sculpture.